ミッドライフ・クライシス(中高年の心理的危機)とミッドライフ・クライシス心理テスト

お問い合わせ

TEL. 0586-72-7880

営業時間 AM10:00 ~ PM18:00

ミッドライフ・クライシス(中高年の心理的危機)

最近よく聞く言葉がこれ、「ミッドライフ・クライシス」です。

日本語で言うところの「中高年の心理的危機」。

40代以降に自分の人生に対する疑問や悩みが深まり、心身ともに不安定な状態になることを言います。

でもこれは今に始まったわけではなく、例えば心理学ではユングが1900年代の前半には「人はその時期に人生の転換点を体験する」と考え、「中年の心の危機」を唱えていました。

もちろん「心理的」とは言うものの、中年期は肉体的な衰えや更年期など、体の問題もいろいろと出てくる頃です。

ただ、それに相まって

・気力の低下

・仕事や地位の先行き(限界)が見えてしまいやる気や情熱が起きない

・子どもの成長や巣立ちによる自己存在感の低下

・将来の不安

・人生の意味への疑問

などの心の問題がかなり大きくなっていく場合も多いのです。

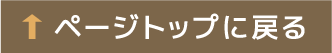

この心の状態を図に表してみました。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

40代以降に自分の人生に対する疑問や悩みが深まり、心身ともに不安定な状態になることを言います。

でもこれは今に始まったわけではなく、例えば心理学ではユングが1900年代の前半には「人はその時期に人生の転換点を体験する」と考え、「中年の心の危機」を唱えていました。

もちろん「心理的」とは言うものの、中年期は肉体的な衰えや更年期など、体の問題もいろいろと出てくる頃です。

ただ、それに相まって

・気力の低下

・仕事や地位の先行き(限界)が見えてしまいやる気や情熱が起きない

・子どもの成長や巣立ちによる自己存在感の低下

・将来の不安

・人生の意味への疑問

などの心の問題がかなり大きくなっていく場合も多いのです。

この心の状態を図に表してみました。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

この花瓶のような形をしているのが「心」だとしましょう。

上の辺が社会と接している場所、そして青の部分が「意識」、紫の部分が「無意識」となり、上へ行けば行くほど意識的、下に行けば行くほど無意識の深いところとなります。

我々は絶えず外界から刺激を受け続けていて、意識のエリアの上の方では「不快」が言語化されて「愚痴」となっています。

そして言語化されないものが「抑うつ」として沈殿していきます。

また、若い時にはあまり意識していなかった「死」というものが、徐々に意識下されていきます。

それと同時に、「人生の問題」や「自己の存在の問題」というのが、段々と上へ昇って来るというわけですね。

この花瓶のような形をしているのが「心」だとしましょう。

上の辺が社会と接している場所、そして青の部分が「意識」、紫の部分が「無意識」となり、上へ行けば行くほど意識的、下に行けば行くほど無意識の深いところとなります。

我々は絶えず外界から刺激を受け続けていて、意識のエリアの上の方では「不快」が言語化されて「愚痴」となっています。

そして言語化されないものが「抑うつ」として沈殿していきます。

また、若い時にはあまり意識していなかった「死」というものが、徐々に意識下されていきます。

それと同時に、「人生の問題」や「自己の存在の問題」というのが、段々と上へ昇って来るというわけですね。

今だと子育てが一段落するのは50歳くらいだと思いますが、でも2019年の平均寿命は男性が81.41歳で女性は84.63歳。

人生の後半は30年から35年くらい有るわけです。

実は、或る意味「来るべき『死』をどのように受け入れるのか、という課題に取り組む」時間が長すぎるんです。

定年からの残り時間を考えるとみると、問題ははっきりとしてきます。

下記が定年後の残り時間です。

(定年) 男 女

1955年(55歳) 8.60 12.75

1990年(60歳) 15.92 24.10

2019年(60歳) 21.41 27.45

2040年(65歳) 18.27 24.63

しかも、メディアは人生100年なんて言っていますが、人生55年だった昭和30年も、そして人生100年と言われている今も中学校は3年しかないし高校も3年しかないんですよね。

人生後半が主に延びただけなんです。

今だと子育てが一段落するのは50歳くらいだと思いますが、でも2019年の平均寿命は男性が81.41歳で女性は84.63歳。

人生の後半は30年から35年くらい有るわけです。

実は、或る意味「来るべき『死』をどのように受け入れるのか、という課題に取り組む」時間が長すぎるんです。

定年からの残り時間を考えるとみると、問題ははっきりとしてきます。

下記が定年後の残り時間です。

(定年) 男 女

1955年(55歳) 8.60 12.75

1990年(60歳) 15.92 24.10

2019年(60歳) 21.41 27.45

2040年(65歳) 18.27 24.63

しかも、メディアは人生100年なんて言っていますが、人生55年だった昭和30年も、そして人生100年と言われている今も中学校は3年しかないし高校も3年しかないんですよね。

人生後半が主に延びただけなんです。

サードプレイスとは、例えば

・趣味のサークル

・ボランティア活動(団体)

・スポーツ仲間(ゴルフ、釣り等)

など、自宅や職場以外の居場所ということですね。

つまり、運動や趣味の時間を増やす場所ということになります。

自分にとって「居易い場所」から外に出るということでしょう。

もちろんこれも、簡単に出来るかというといろいろな問題が隠れています。

公共団体が作る施設やパブリックな場(老人施設や老人クラブ等)は、そもそも外交的で話すことが好きな人や、積極的に活動する人が参加しやすいシステムになっている場合が多く、そういうタイプの人が「しきる」形態が多い傾向があり、内向的な人が居づらく感じるという問題点を指摘している研究も発表されています。

そして上記のような一般的な解決法には大きな本質的な問題点について取り上げていません。

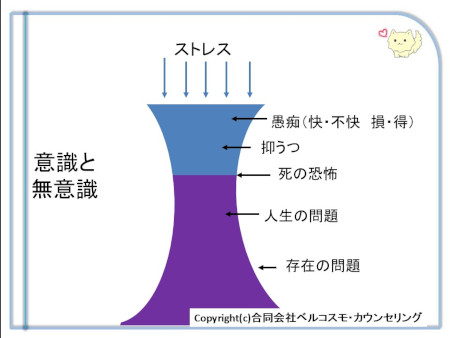

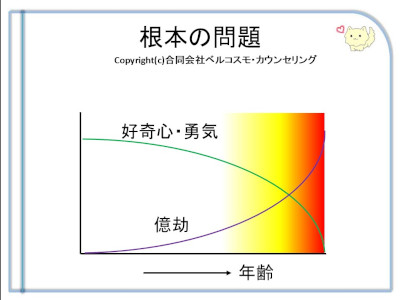

それは何かというと下図となります。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

サードプレイスとは、例えば

・趣味のサークル

・ボランティア活動(団体)

・スポーツ仲間(ゴルフ、釣り等)

など、自宅や職場以外の居場所ということですね。

つまり、運動や趣味の時間を増やす場所ということになります。

自分にとって「居易い場所」から外に出るということでしょう。

もちろんこれも、簡単に出来るかというといろいろな問題が隠れています。

公共団体が作る施設やパブリックな場(老人施設や老人クラブ等)は、そもそも外交的で話すことが好きな人や、積極的に活動する人が参加しやすいシステムになっている場合が多く、そういうタイプの人が「しきる」形態が多い傾向があり、内向的な人が居づらく感じるという問題点を指摘している研究も発表されています。

そして上記のような一般的な解決法には大きな本質的な問題点について取り上げていません。

それは何かというと下図となります。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

歳を取っていくと、図のように「好奇心」や「勇気」が低下していき、逆に「億劫(面倒)」という気持ちが増えていきます。

これらが交差した点以降(レッドゾーン)は、解決が非常に難しくなるということです。

すなわち、この交差点の前のイエローゾーン、また「好奇心」や「勇気」が「億劫」を上回っているうちに、何らかの「目標設定」が必要なんですね。

では、もうレッドゾーンに入ったら手遅れなのかというと、そういうわけではありません。

例えば認知療法だと、その人の認知に少し介入するだけで、「好奇心」や「勇気」が落ちていく曲線を、もっと後ろにずらしていくことができます。

図で言うと、交差点はもっと右側にずらせるのです。

また『どう生きるか』を考えるには、『どう生きたいか』がわからないといけないのですが、解決志向アプローチではそこを重点的に介入し、ユングの言うところの『どこに行くのか』という目標を設定できるようになります。

この限られたページではその認知療法の進め方や、解決志向アプローチの介入方法を詳しく述べることはできませんが、このNPOハート・コンシャスや姉妹団体のNPO日本次世代育成支援協会のホームページ(https://npo-jisedai.org/index.html)には、その認知療法や解決志向アプローチをはじめ沢山のお役に立つ心理の話がいろいろと書いてありますので、よろしければご参照ください。

ということで、〆はやはり河合隼雄氏の言葉としたいと思います。

「自分にもわからない自分を生きることは、その自分を自己と呼ぶならば、自己実現ということになる。

自己実現は到達するべき目的地なのではなく、過程なのである」

「中年クライシス」河合隼雄著

Copyright(c) NPOハート・コンシャス

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPOハート・コンシャスの鷲津が、大学での講義の内容を元に書いております。

著作権はNPOハート・コンシャスにありますので、無断使用、複写等はできません。ご了承ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

NPOハート・コンシャスではNPO日本次世代育成支援協会と心理学講座(心理カウンセラー講座)を行っています。

毎週月曜コース 13:30~16:00 場所 一宮市

参加費 月4回で1万2千円(テキストや資料代込)

また毎月1回の土曜集中講座(12回完結 参加費1回9000円)や日曜ベーシック集中講座も開いています。

詳しくはコチラ⇒http://heart-c.org/yousei.html

歳を取っていくと、図のように「好奇心」や「勇気」が低下していき、逆に「億劫(面倒)」という気持ちが増えていきます。

これらが交差した点以降(レッドゾーン)は、解決が非常に難しくなるということです。

すなわち、この交差点の前のイエローゾーン、また「好奇心」や「勇気」が「億劫」を上回っているうちに、何らかの「目標設定」が必要なんですね。

では、もうレッドゾーンに入ったら手遅れなのかというと、そういうわけではありません。

例えば認知療法だと、その人の認知に少し介入するだけで、「好奇心」や「勇気」が落ちていく曲線を、もっと後ろにずらしていくことができます。

図で言うと、交差点はもっと右側にずらせるのです。

また『どう生きるか』を考えるには、『どう生きたいか』がわからないといけないのですが、解決志向アプローチではそこを重点的に介入し、ユングの言うところの『どこに行くのか』という目標を設定できるようになります。

この限られたページではその認知療法の進め方や、解決志向アプローチの介入方法を詳しく述べることはできませんが、このNPOハート・コンシャスや姉妹団体のNPO日本次世代育成支援協会のホームページ(https://npo-jisedai.org/index.html)には、その認知療法や解決志向アプローチをはじめ沢山のお役に立つ心理の話がいろいろと書いてありますので、よろしければご参照ください。

ということで、〆はやはり河合隼雄氏の言葉としたいと思います。

「自分にもわからない自分を生きることは、その自分を自己と呼ぶならば、自己実現ということになる。

自己実現は到達するべき目的地なのではなく、過程なのである」

「中年クライシス」河合隼雄著

Copyright(c) NPOハート・コンシャス

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPOハート・コンシャスの鷲津が、大学での講義の内容を元に書いております。

著作権はNPOハート・コンシャスにありますので、無断使用、複写等はできません。ご了承ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

NPOハート・コンシャスではNPO日本次世代育成支援協会と心理学講座(心理カウンセラー講座)を行っています。

毎週月曜コース 13:30~16:00 場所 一宮市

参加費 月4回で1万2千円(テキストや資料代込)

また毎月1回の土曜集中講座(12回完結 参加費1回9000円)や日曜ベーシック集中講座も開いています。

詳しくはコチラ⇒http://heart-c.org/yousei.html

40代以降に自分の人生に対する疑問や悩みが深まり、心身ともに不安定な状態になることを言います。

でもこれは今に始まったわけではなく、例えば心理学ではユングが1900年代の前半には「人はその時期に人生の転換点を体験する」と考え、「中年の心の危機」を唱えていました。

もちろん「心理的」とは言うものの、中年期は肉体的な衰えや更年期など、体の問題もいろいろと出てくる頃です。

ただ、それに相まって

・気力の低下

・仕事や地位の先行き(限界)が見えてしまいやる気や情熱が起きない

・子どもの成長や巣立ちによる自己存在感の低下

・将来の不安

・人生の意味への疑問

などの心の問題がかなり大きくなっていく場合も多いのです。

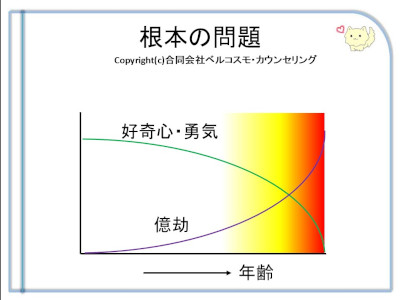

この心の状態を図に表してみました。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

40代以降に自分の人生に対する疑問や悩みが深まり、心身ともに不安定な状態になることを言います。

でもこれは今に始まったわけではなく、例えば心理学ではユングが1900年代の前半には「人はその時期に人生の転換点を体験する」と考え、「中年の心の危機」を唱えていました。

もちろん「心理的」とは言うものの、中年期は肉体的な衰えや更年期など、体の問題もいろいろと出てくる頃です。

ただ、それに相まって

・気力の低下

・仕事や地位の先行き(限界)が見えてしまいやる気や情熱が起きない

・子どもの成長や巣立ちによる自己存在感の低下

・将来の不安

・人生の意味への疑問

などの心の問題がかなり大きくなっていく場合も多いのです。

この心の状態を図に表してみました。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

この花瓶のような形をしているのが「心」だとしましょう。

上の辺が社会と接している場所、そして青の部分が「意識」、紫の部分が「無意識」となり、上へ行けば行くほど意識的、下に行けば行くほど無意識の深いところとなります。

我々は絶えず外界から刺激を受け続けていて、意識のエリアの上の方では「不快」が言語化されて「愚痴」となっています。

そして言語化されないものが「抑うつ」として沈殿していきます。

また、若い時にはあまり意識していなかった「死」というものが、徐々に意識下されていきます。

それと同時に、「人生の問題」や「自己の存在の問題」というのが、段々と上へ昇って来るというわけですね。

この花瓶のような形をしているのが「心」だとしましょう。

上の辺が社会と接している場所、そして青の部分が「意識」、紫の部分が「無意識」となり、上へ行けば行くほど意識的、下に行けば行くほど無意識の深いところとなります。

我々は絶えず外界から刺激を受け続けていて、意識のエリアの上の方では「不快」が言語化されて「愚痴」となっています。

そして言語化されないものが「抑うつ」として沈殿していきます。

また、若い時にはあまり意識していなかった「死」というものが、徐々に意識下されていきます。

それと同時に、「人生の問題」や「自己の存在の問題」というのが、段々と上へ昇って来るというわけですね。

ミッドライフ・クライシス心理テスト

さて、ミッドライフ・クライシスは心の病気として定義が確立はしていませんが、或る程度の尺度は考えられますので日本人向きの簡易テストを作成してみました(但し標準化は行っておりません)。

ミッドライフ・クライシステスト

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング不許複製)

下記の項目に、「かなりそう思う」は2点、「まあまあそう思う」は1 「あまり思わない」は0点を付けてください。

当てはまる場合1点、当てはまらない場合は0点を付けてください。

1.いろんな責務を捨てて逃避したい

2.対人関係や人付き合いが億劫

3.イライラすることが増え怒りっぽくなった

4.家族に対して何も期待できない

5.無力感を感じる

5.無力感を感じる

6.残りの人生に諦めている

7.自分の気持ちを理解してくれる人がいない

8.何のためにこの歳まで頑張ってきたのかわからない

9.過去の選択について、よく後悔する

10.自己評価が低下した

11.残り時間に焦りを感じる

12.家族の為に、会社の為に頑張ってきたのに報われなかった

合計が15点以上だとミッドライフ・クライシスではないかと注意が必要です。

ミッドライフ・クライシスの問題点

ユング研究者として、また心理カウンセリングにおいて世界的に有名な故河合隼雄氏は、中年の危機に関してのユングの考え方をこのように述べられています。 「人生の前半は、自我を確立し、社会的な地位を得て、結婚して子どもを育てるなどの課題を成し遂げる時期である。 そして後半は、一般的な尺度によって自分を位置づけた後に、自分の本来的なものは何なのか、自分は『どこから来て、どこに行くのか』という根源的な問いに答えを見いだそうと努めることによって、来るべき『死』をどのように受け入れるのか、という課題に取り組むべき」 (「中年クライシス」河合隼雄著) さて、ユングはその人生の前半と後半の転換点を「人生の正午」と呼んだのですが、そのユングの晩年の頃、1955年の日本人の平均寿命は男性が63.60歳で女性は67.75歳です。 「結婚して子どもを育てるなどの課題を成し遂げる時期」となると多分40歳から45歳くらいではないかと思うのですが、だとすると後半というのは男性だと18~23年間になりますよね。 今だと子育てが一段落するのは50歳くらいだと思いますが、でも2019年の平均寿命は男性が81.41歳で女性は84.63歳。

人生の後半は30年から35年くらい有るわけです。

実は、或る意味「来るべき『死』をどのように受け入れるのか、という課題に取り組む」時間が長すぎるんです。

定年からの残り時間を考えるとみると、問題ははっきりとしてきます。

下記が定年後の残り時間です。

(定年) 男 女

1955年(55歳) 8.60 12.75

1990年(60歳) 15.92 24.10

2019年(60歳) 21.41 27.45

2040年(65歳) 18.27 24.63

しかも、メディアは人生100年なんて言っていますが、人生55年だった昭和30年も、そして人生100年と言われている今も中学校は3年しかないし高校も3年しかないんですよね。

人生後半が主に延びただけなんです。

今だと子育てが一段落するのは50歳くらいだと思いますが、でも2019年の平均寿命は男性が81.41歳で女性は84.63歳。

人生の後半は30年から35年くらい有るわけです。

実は、或る意味「来るべき『死』をどのように受け入れるのか、という課題に取り組む」時間が長すぎるんです。

定年からの残り時間を考えるとみると、問題ははっきりとしてきます。

下記が定年後の残り時間です。

(定年) 男 女

1955年(55歳) 8.60 12.75

1990年(60歳) 15.92 24.10

2019年(60歳) 21.41 27.45

2040年(65歳) 18.27 24.63

しかも、メディアは人生100年なんて言っていますが、人生55年だった昭和30年も、そして人生100年と言われている今も中学校は3年しかないし高校も3年しかないんですよね。

人生後半が主に延びただけなんです。

ミッドライフ・クライシスの対処

さて、そうは言うものの、この中年の危機をどう乗り越えるかは、やはり考えていかないと人生がじり貧になってしまいます。 一般的によく言われている対処法は何かというと、 ・新しい人間関係を造る ・サードプレイス(第三の場所)を造る ということでしょう。 サードプレイスとは、例えば

・趣味のサークル

・ボランティア活動(団体)

・スポーツ仲間(ゴルフ、釣り等)

など、自宅や職場以外の居場所ということですね。

つまり、運動や趣味の時間を増やす場所ということになります。

自分にとって「居易い場所」から外に出るということでしょう。

もちろんこれも、簡単に出来るかというといろいろな問題が隠れています。

公共団体が作る施設やパブリックな場(老人施設や老人クラブ等)は、そもそも外交的で話すことが好きな人や、積極的に活動する人が参加しやすいシステムになっている場合が多く、そういうタイプの人が「しきる」形態が多い傾向があり、内向的な人が居づらく感じるという問題点を指摘している研究も発表されています。

そして上記のような一般的な解決法には大きな本質的な問題点について取り上げていません。

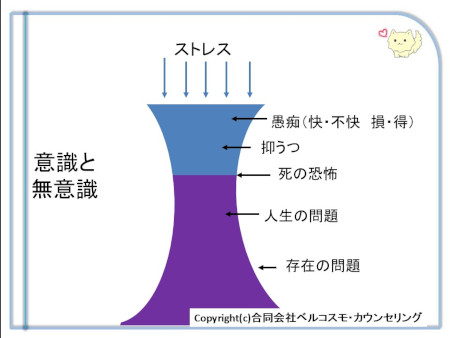

それは何かというと下図となります。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

サードプレイスとは、例えば

・趣味のサークル

・ボランティア活動(団体)

・スポーツ仲間(ゴルフ、釣り等)

など、自宅や職場以外の居場所ということですね。

つまり、運動や趣味の時間を増やす場所ということになります。

自分にとって「居易い場所」から外に出るということでしょう。

もちろんこれも、簡単に出来るかというといろいろな問題が隠れています。

公共団体が作る施設やパブリックな場(老人施設や老人クラブ等)は、そもそも外交的で話すことが好きな人や、積極的に活動する人が参加しやすいシステムになっている場合が多く、そういうタイプの人が「しきる」形態が多い傾向があり、内向的な人が居づらく感じるという問題点を指摘している研究も発表されています。

そして上記のような一般的な解決法には大きな本質的な問題点について取り上げていません。

それは何かというと下図となります。

(Copyright(c)合同会社ベルコスモ・カウンセリング)

歳を取っていくと、図のように「好奇心」や「勇気」が低下していき、逆に「億劫(面倒)」という気持ちが増えていきます。

これらが交差した点以降(レッドゾーン)は、解決が非常に難しくなるということです。

すなわち、この交差点の前のイエローゾーン、また「好奇心」や「勇気」が「億劫」を上回っているうちに、何らかの「目標設定」が必要なんですね。

では、もうレッドゾーンに入ったら手遅れなのかというと、そういうわけではありません。

例えば認知療法だと、その人の認知に少し介入するだけで、「好奇心」や「勇気」が落ちていく曲線を、もっと後ろにずらしていくことができます。

図で言うと、交差点はもっと右側にずらせるのです。

また『どう生きるか』を考えるには、『どう生きたいか』がわからないといけないのですが、解決志向アプローチではそこを重点的に介入し、ユングの言うところの『どこに行くのか』という目標を設定できるようになります。

この限られたページではその認知療法の進め方や、解決志向アプローチの介入方法を詳しく述べることはできませんが、このNPOハート・コンシャスや姉妹団体のNPO日本次世代育成支援協会のホームページ(https://npo-jisedai.org/index.html)には、その認知療法や解決志向アプローチをはじめ沢山のお役に立つ心理の話がいろいろと書いてありますので、よろしければご参照ください。

ということで、〆はやはり河合隼雄氏の言葉としたいと思います。

「自分にもわからない自分を生きることは、その自分を自己と呼ぶならば、自己実現ということになる。

自己実現は到達するべき目的地なのではなく、過程なのである」

「中年クライシス」河合隼雄著

Copyright(c) NPOハート・コンシャス

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPOハート・コンシャスの鷲津が、大学での講義の内容を元に書いております。

著作権はNPOハート・コンシャスにありますので、無断使用、複写等はできません。ご了承ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

NPOハート・コンシャスではNPO日本次世代育成支援協会と心理学講座(心理カウンセラー講座)を行っています。

毎週月曜コース 13:30~16:00 場所 一宮市

参加費 月4回で1万2千円(テキストや資料代込)

また毎月1回の土曜集中講座(12回完結 参加費1回9000円)や日曜ベーシック集中講座も開いています。

詳しくはコチラ⇒http://heart-c.org/yousei.html

歳を取っていくと、図のように「好奇心」や「勇気」が低下していき、逆に「億劫(面倒)」という気持ちが増えていきます。

これらが交差した点以降(レッドゾーン)は、解決が非常に難しくなるということです。

すなわち、この交差点の前のイエローゾーン、また「好奇心」や「勇気」が「億劫」を上回っているうちに、何らかの「目標設定」が必要なんですね。

では、もうレッドゾーンに入ったら手遅れなのかというと、そういうわけではありません。

例えば認知療法だと、その人の認知に少し介入するだけで、「好奇心」や「勇気」が落ちていく曲線を、もっと後ろにずらしていくことができます。

図で言うと、交差点はもっと右側にずらせるのです。

また『どう生きるか』を考えるには、『どう生きたいか』がわからないといけないのですが、解決志向アプローチではそこを重点的に介入し、ユングの言うところの『どこに行くのか』という目標を設定できるようになります。

この限られたページではその認知療法の進め方や、解決志向アプローチの介入方法を詳しく述べることはできませんが、このNPOハート・コンシャスや姉妹団体のNPO日本次世代育成支援協会のホームページ(https://npo-jisedai.org/index.html)には、その認知療法や解決志向アプローチをはじめ沢山のお役に立つ心理の話がいろいろと書いてありますので、よろしければご参照ください。

ということで、〆はやはり河合隼雄氏の言葉としたいと思います。

「自分にもわからない自分を生きることは、その自分を自己と呼ぶならば、自己実現ということになる。

自己実現は到達するべき目的地なのではなく、過程なのである」

「中年クライシス」河合隼雄著

Copyright(c) NPOハート・コンシャス

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPOハート・コンシャスの鷲津が、大学での講義の内容を元に書いております。

著作権はNPOハート・コンシャスにありますので、無断使用、複写等はできません。ご了承ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

NPOハート・コンシャスではNPO日本次世代育成支援協会と心理学講座(心理カウンセラー講座)を行っています。

毎週月曜コース 13:30~16:00 場所 一宮市

参加費 月4回で1万2千円(テキストや資料代込)

また毎月1回の土曜集中講座(12回完結 参加費1回9000円)や日曜ベーシック集中講座も開いています。

詳しくはコチラ⇒http://heart-c.org/yousei.html

お問い合わせはコチラへ!

![]() 電話番号: 0586-72-7880

電話番号: 0586-72-7880 ![]() 玉田 tamada@heart-c.org

玉田 tamada@heart-c.org